Manca lo spirito di essere Comunità

Mauro Caniggia Nicolotti • 5 gennaio 2021

Manca lo spirito di essere Comunità

Il principio e la capacità all’autogoverno in Valle d’Aosta sono questioni molto antiche, ma l’oggi - un po' perso nel pensiero unico o globale - tende a generalizzare e a stereotipare il passato anche facendoci dimenticare da dove veniamo.

Infatti, temi quali l’autonomia, l’autogoverno, il federalismo, il ruolo dei Comuni, la provincia

(inesistente) di Aosta e perfino le funzioni prefettizie, hanno radici così lontane nel tempo che dovrebbero farci capire come l’attuale Statuto Speciale

(1948) sia stato una conquista lunga e faticosa e non un privilegio come vorrebbe qualcuno.

Oggigiorno, oltre al pericolo di dimenticare il nostro particolarismo o anche il "solo" fatto di essere Comunità, il rischio è anche quello di perdere di vista il pensiero e l’azione di chi - forte del passato - ha teorizzato e combattuto per dare (o continuare a dare) alla Valle d’Aosta una qualche forma di autogoverno.

E’ il caso, per citare uno dei tanti esempi, di César-Emmanuel Grappein (Cogne, 1772-1855), che è stato uno degli anticipatori dell’autonomia moderna e il sintetizzatore di quel particolarismo locale che lo Stato anche allora voleva spegnere.

Intorno alla fine del Settecento, infatti, l’onda accentratrice dei Savoia - interessati a uniformare le norme in vigore in tutto il Regno di Sardegna - fece

tabula

rasa

di tutte le peculiarità giuridiche in vigore da secoli in Valle d’Aosta.

Dopodiché, la Rivoluzione Francese, l’Impero napoleonico, il Congresso di Vienna e i vari Moti - che in pochi decenni si avvicendarono infiammando lo scacchiere europeo - mutarono ulteriormente gli aspetti sociali, economici, geografici e politici del continente.

Se, infatti, nel 1818 la Valle d’Aosta fu dapprima eretta come Divisione

(rappresentando, così, la forma amministrativa più alta data ad un territorio e quasi assimilabile alla veste delle odierne regioni italiane, nel 1848 un nuovo assetto territoriale dello Stato sabaudo la subordinò al Piemonte come una sua semplice provincia.

Quel nuovo assetto amministrativo sollevò immediatamente un forte coro di proteste.

Sul giornale Feuille d’Annonces d’Aoste

del 30 aprile 1849, per esempio, veniva chiesto quale fosse il senso del termine “Stati Sardi” se non voler enunciare la presenza di un insieme di nazioni, tra cui la Valle d’Aosta.(1)

Il fatto di perdere l’autonomia amministrativa, dunque, toccò profondamente gli animi dei valdostani, talmente tanto che diversi uomini di cultura dell’epoca prospettarono e progettarono forme di riorganizzazione e di gestione autonoma del territorio.

E’ il caso, come anticipato, del dottor Grappein

che proprio nel 1848 approntò un "Codice amministrativo per la Valle d'Aosta"; l’anno successivo fu poi la volta delle Lois organiques d’une nouvelle administration plus locale, plus indépendante et convenable pour les communes de la Vallée d’Aoste

insieme a uno statuto composto da 26 articoli sull’organizzazione comunale e indirizzato all’attenzione di Sua Maestà.

Nell’articolo primo del "Codice" si enuncia la necessità, per uno Stato fondato su leggi generali, anche della presenza di règlements particuliers

adatti per i territori e per le province, considerato che chaque société particulière forme un monde séparé.

Richiamando gli esempi federali

statunitense e svizzero, Grappein soggiungeva di come “non esista una società ben amministrata come quella che si autogoverna”, anticipando per molti versi alcuni principi federalisti propugnati da Emile Chanoux (1906-1944) nel secolo successivo.

Nella ricostruzione amministrativa, secondo Grappein in Valle d’Aosta si sarebbe dovuto ripartire dai Comuni, l’entità più piccola ma più rappresentativa presso cui tutti i capifamiglia avrebbero dovuto concorrere al benessere collettivo.

Relativamente alla provincia, invece, egli riteneva inutile la reggenza affidata ad intendenti

“calati dall’alto” che considerava dei pachas qui pillent les communes et les provinces avec leurs mandats d’office, ritenendo utile sostituirli con un consiglio formato da cinque membri; ... tema attualissimo, oggi, quello del "prefetto" (inesistente) in Valle d'Aosta...

Queste erano le idee portate avanti da Grappein quando indirizzava i suoi scritti al Re, al quale chiedeva di approvare tali proposte di riforma, affinché venissero abolite quelle in vigore, responsabili a suo dire di aver portato miseria e difficoltà in Valle d’Aosta. Situazione, peraltro, da collegare all’abolizione degli antichi usi e costumi che, come visto in precedenza, erano stati cancellati verso la fine del Settecento:

Il faut ressusciter l’esprit de localité contre l’esprit de centralité, egli sosteneva nel 1848.

Con buona pace dei “benaltristi”, per l’ennesima volta ribadisco come i tempi siano propizi per un confronto sul destino della Valle d’Aosta affinché si ritrovi quello Spirito di Comunità, quell'obiettivo di pieno autogoverno valdostano e quell'idea di federalismo per un'Europa fatta di Comunità e più solidale; tutte tematiche tramite le quali anelare un diverso futuro rispetto al regime di belle endormie valdôtaine

di oggi.

(1) Quest’ultima qui forme une province, qui a des liens communs, des intérêts particuliers, des habitants propres et qui fut toujours une société distincte des autres pays par son origine, son caractére, ses moeurs, ses besoins, ses usages et sa langue

doveva, dunque, considerarsi una nazione, uno Stato.

- Parte delle informazioni storiche sono tratte da Idee, aspirazioni e percorso di autogoverno valdostano. La lungimiranza di un piccolo popolo

(2018) di M. Caniggia Nicolotti e L. Poggianti, pp. 38-45.

Il brodo delle undici Traduzione e rielaborazione narrativa a partire da un testo del poeta valdostano Alcide Bochet (1802-1859), pubblicata sul giornale Feuille d’annonces d’Aoste , 15 febbraio 1844. La zona oggi nota come Les Fourches era, un tempo, luogo di esecuzioni pubbliche. L'autore, in premessa, si esprimeva più o meno così: " In uno dei vostri ultimi numeri, avete domandato cosa significhi le bouillon d’onze heures . Vi do la spiegazione sotto forma di leggenda in versi, a proposito di un’esecuzione capitale alle forche patibolari, in un’epoca molto antica, ma di cui le persone più anziane si ricordano ancora". Il brodo delle undici In un tempo traballante tra il XVIII e il XIX secolo, le undici di un certo sabato furono un’ora che i cittadini di Aosta non dimenticarono presto. Era il momento in cui due condannati venivano condotti fuori dalle celle, tra le preghiere sussurrate e lo scalpiccio degli stivali sul selciato. La destinazione era Les Fourches, poco fuori la città di Aosta, nella zona precollinare che ancora oggi porta quel nome. Lì, da tempo immemore, sorgevano le forche patibolari, e anche quando il legno fu rimosso, l’eco della corda rimase nell’aria. Quel giorno, però, qualcosa cambiò. Un medico — giovane e ostinato — si fece largo tra i presenti. Con passo fermo e occhio acuto, chiese una sospensione dell’esecuzione. «Fatemi esaminare i condannati. Potrei salvarli… o almeno dare loro una cura prima della fine.» I boia risero. I giudici tacquero. Ma lo lasciarono passare. Tastò il polso dei due uomini, guardò le labbra, poi si accigliò. «Sono freddi. Ma non di morte, bensì di febbre. Nessuna sanguisuga, nessuna tisana. Non li guarisce l’acqua di Courmayeur, né quella di Saint-Vincent. Non serve cataplasma, né salasso. Serve solo una cosa…» Sollevò il cappello, come per dichiarare un responso oracolare: “Presto, un b rodo”, disse. Un brodo d’onze heures! Onore alla tua scienza! Il tuo brodo li rianima. Ha potuto guarirli, per dare loro la conoscenza prima della loro dipartita. Ecco! Caro dottore, piangono, piangono poiché il tuo rimedio è vano: c’est le bouillon d’onze heures ... Nota storica L’espressione “ bouillon d’onze heures ” era diffusa in Francia almeno dal XVIII secolo e indicava, nel linguaggio popolare, l’ultimo pasto simbolico prima della morte. Secondo alcune fonti, deriverebbe dalla consuetudine dei Fratelli della Carità di somministrare, tra le 22 e le 23, un brodo caldo ai malati più gravi durante le veglie notturne. In certi casi, quel brodo veniva riservato a chi non avrebbe superato la notte, o, secondo interpretazioni più oscure, poteva contenere sostanze tossiche, o rappresentare, per i più fragili, un mezzo inconsapevole e fatale. Nel Dictionnaire universel français et latin di Trévoux (1771), si legge: P rendre un bouillon de onze heures : mourir . (1) La leggenda aostana del 1844 riprende questo tema, e lo trasforma in una narrazione ironica e malinconica, dove il brodo non salva, ma dona l’ultima, effimera conoscenza... (1) P. Bourrinet, C. Guyotjeannin, “Bouillon d’onze heures” , in Revue d’Histoire de la Pharmacie , 2005, n° 346, pp. 295–296.

Essere guida alpina in Valle d’Aosta: che fatica, nel 1855! Nel 1855, dodici uomini di Courmayeur si rivolsero al Consiglio provinciale di Aosta per ottenere, per dieci anni, la concessione esclusiva di fare da guide alpine ai viaggiatori desiderosi di salire al Monte Bianco da Courmayeur, lungo la via da loro scoperta nell’estate di quell’anno. Un evento destinato ad accrescere il flusso turistico nella zona, considerando che dal versante valdostano la vetta non era ancora stata raggiunta. (1) La richiesta fu discussa e accolta dal Consiglio aostano, poi trasmessa a quello Divisionale, (2) che la esaminò il 6 dicembre. Qualche consigliere, però, dichiarò che il Consiglio di Divisione doveva occuparsi degli interessi generali e non dei privilegi da concedere ai singoli; anzi, che tutti i privilegi andassero aboliti. Un giornale valdostano sottolineò come, nel caso in questione, si confondessero quei cosiddetti privilèges con qualcosa di negativo, di immeritato. In realtà, quella richiesta non era altro che il riconoscimento di una professionalità, paragonabile a un brevetto d’invenzione. (3) “Ora - annotava il giornale - non vediamo perché questi audaci e intrepidi esploratori della montagna, che, dopo ripetuti tentativi durati diversi anni, durante i quali tante volte hanno messo in gioco la loro vita, dopo sacrifici di tempo e denaro, e che hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo scoprendo un passaggio che facilita e rende meno pericolosa la salita al Monte Bianco, ne pourraient pas s’assurer les profits qu’ils ont droit de retirer de leurs persévérantes recherches, et obtenir un privilège de guides, comme un industriel ou un mécanicien obtient un brevet d’invention, et un chercheur de minière, un droit d’exploitation? ”. La richiesta di Courmayeur fu rigettata, e il Consiglio approvò una risoluzione con cui si chiedeva al Governo di predisporre un preciso regolamento per le guide alpine. (4) Malgrado quelle difficoltà, è bene sapere che le guide di Courmayeur costituirono la Prima Società delle Guide costituitasi in Italia e seconda al mondo e che tale sodalizio è stata una delle prime strutture a promuovere e far conoscere la montagna ed in particolare l’alpinismo. Infatti, nel 1850, i precursori di un mestiere così nobile, si riunirono in società con lo scopo di concretizzare, mediante una struttura fissa e prestigiosa, un mestiere che era diventato il perno del turismo montano . (5) Una delle tante eccellenze e professionalità valdostane... che, come spesso accade, furono riconosciute solo dopo essere state ostacolate. Perché in fondo, quello che gli uomini di Courmayeur chiedevano non era un privilegio, ma il semplice diritto di esercitare con dignità un mestiere conquistato con fatica, rischio e conoscenza del territorio. A volte, pare che il vero privilegio sia riuscire a far valere la propria esperienza, senza doverla difendere da chi non la comprende. (1) A far data dal 1784 Jacques Bamat, assieme alla guida di Pré-Saint-Didier Jean-Laurent Jordaney, fece alcuni tentativi ricognitivi dalla zona di Chamonix, suo paese natale. Balmat fu il primo, insieme al concittadino Michel-Gabriel Paccard, a raggiungere la vetta l’8 agosto 1786. (2) In quegli anni la Valle d’Aosta formava una provincia piemontese chiamata Aosta. Le province di Aosta e di Ivrea costituivano insieme la Divisione d’Ivrea. (3) Feuille d’Aoste , 13 dicembre 1855. (4) Il 1° maggio 1852 il Senato aveva già approvato un regolamento per le guide di Chamonix. L’Indépendant , 10 maggio 1852. (5) http://www.guidecourmayeur.com/storia.php

L’abito talare... sulle spalle Tra le varie storie, i cosiddetti “si dice”, legate alla memoria dell’ abbé Amé Gorret (1836-1907), ce n’è una, comprovata anche da alcune fotografie, secondo cui gli piacesse spesso indossare vestiti borghesi. L’abito talare, forse anche considerata la sua stazza, probabilmente non gli era sempre congeniale. Ma ecco che un bel giorno viene scoperto ad Aosta, in giubba e calzoni... dal vescovo in persona. Senza scomporsi, dinanzi al viso stupefatto e interrogativo del suo capo: “Chiedo perdono”, disse Gorret, “ma io non manco alla mia parola. Ecco, io “porto” la veste talare”. E ciò dicendo, gliela mostrava piegata e poggiata sulle robuste spalle a mo’ soprabito . (1) Effettivamente aveva promesso di “portare” la veste come impostogli dalla Curia... Era un po’ il suo modo spregiudicato di ribellarsi alle convenzioni che cercava di rispettare, ma che spesso limitavano troppo il suo spirito libero, al quale riteneva di dover essere indulgente su molte cose. Aneddoto pubblicato in: M. Caniggia Nicolotti, Sacerdoti saggi, sagaci e spiritosi. Preti valdostani di un tempo (2024) Foto tratta da: E. Reynaud, Aosta et sa Vallée , p. 56. (1) L. Vaccari, L’abate Amato Gorret , in Bollettino del Club Alpino Italiano , Vol. XXXIX, n. 72, 1908, p. 5.

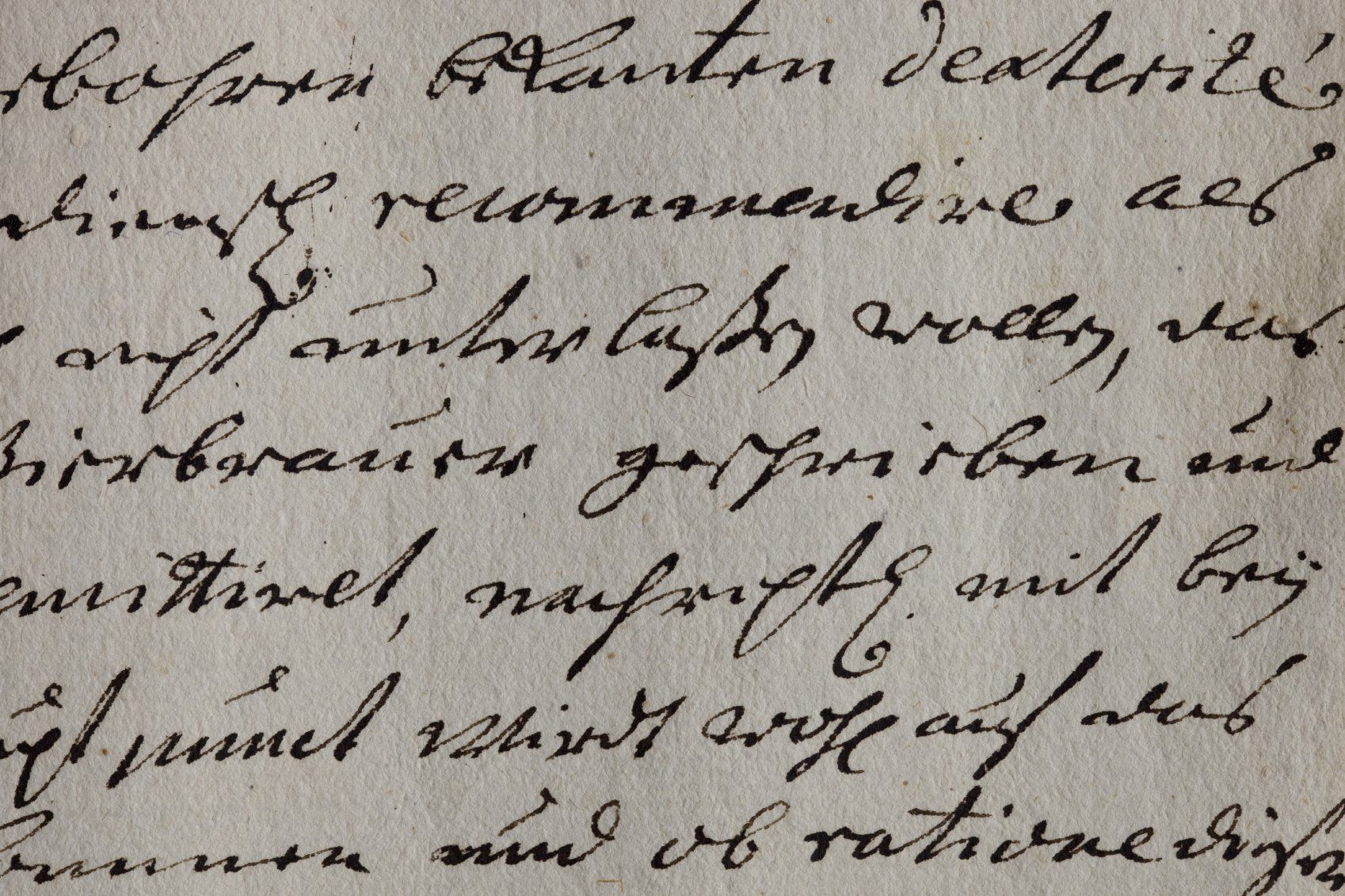

La straordinaria invenzione di una funivia medievale valdostana Un’importante scoperta d’archivio potrebbe riscrivere la storia dell’ingegneria alpina: un antico manoscritto, ritrovato negli archivi della Biblioteca Claustrale di Aosta, testimonierebbe che la prima idea di una funivia risale al XIV secolo e non all’epoca moderna. L’inventore? Uno sconosciuto parroco valdostano, il visionario abbé Aimon de Silvenoire . Chi era l’ abbé Aimon? Nato intorno al 1371 nel piccolo villaggio di La-Rochère (oggi abbandonato, situato lungo la displuviale posta al confine tra Saint-Vincent e Arnad), Aimon entrò giovanissimo nell’ordine benedettino e poi si stabilì nella Chiesa parrocchiale di Sant’Orso di Emarèse, dove si distinse per le sue conoscenze in architettura e meccanica. Profondamente affascinato dalle sfide dell’ambiente alpino, si pose un obiettivo ambizioso: trovare un modo per superare i valichi di montagna senza dover camminare per giorni. Nell’estate del 1410 , Aimon elaborò un sistema di trasporto aereo che chiamò “ Senterius aërostaticus ” (sentiero aerostatico), descritto in un codice miniato recentemente ritrovato: “ et par grandis rotes et cordes de canapa, tirate par de besties de somas et par lo ventus, nos podremos elevar cosas et hommines in cima delli montis, ki volant quasi versum lo cielum ”. Il progetto prevedeva una serie di piattaforme sospese, sorrette da funi di canapa e movimentate da un ingegnoso sistema di carrucole e contrappesi. Gli appunti descrivono anche un rudimentale freno a legno e un sistema di stabilizzazione con vele in pelle di capra. Un disegno schematico mostra persino un carrello appeso a una fune, anticipando di secoli il principio delle moderne funivie. Gli studiosi stanno ora esaminando se l’abbé Aimon avesse avuto contatti con Leonardo da Vinci , il quale, secondo alcune fonti, avrebbe citato nei suoi taccuini un certo Eremīta Vallis Augustæ (Eremita Valdostano) come ispiratore di alcuni suoi studi sulle macchine da sollevamento. Perché la sua invenzione fu dimenticata? La storia narra che il vescovo di Aosta, Ego Absentius (1410-1411) impressionato dal progetto ma timoroso delle sue implicazioni, abbia dichiarato il “ Senterius aërostaticus ” un’opera contro Dio, vietandone la costruzione e facendo bruciare i disegni originali. Tuttavia, una copia del manoscritto sarebbe stata salvata e conservata segretamente da alcuni monaci dissidenti, fino al suo ritrovamento il 1’ aprile 2025. E oggi? L’interesse per la scoperta ha però superato i confini valdostani: negli USA alcuni gruppi di ricerca stanno studiando il modello medievale per un futuristico progetto di funivia che unirebbe tra loro il Canale di Panama, gli Stati Uniti, il Canada e la Groenlandia . Le autorità stanno invece valutando se riabilitare post mortem l’ abbé Aimon, in quanto il suo sistema di trasporto alpino non offenderebbe più l’Altissimo; al massimo - e per i più scettici e increduli - forse oggi qualcuno lo vedrebbe come un pesce d’aprile.

La statua che si muoveva ad Aosta Lungo la navata meridionale della Cattedrale di Aosta, in alto, c’è una statua. Si tratta di un altorilievo, in gesso e legno policromo risalente alla fine del Medioevo. È priva di mani, ma non di sguardo. Ritrae il beato Bonifacio di Valperga (seconda metà del XII secolo-1243), vescovo mite e sapiente, che nel XIII secolo guidò con dolcezza e tenacia la Chiesa valdostana. Oggi in pochi vi si soffermano. Anche perché il manufatto si trova ad una certa altezza da terra. Ma un tempo, quella statua… si muoveva. Non come nelle storie d’ombra. No. Il beato si muoveva per nostalgia. Ogni notte, quando le navate dormivano e il respiro deIle cose si faceva sottile, si racconta che la statua si staccasse dal suo posto. Non per fuggire. Ma per ritrovare. Passava davanti all’altare maggiore, si fermava là dove sorgeva l’antico ambone, indugiava vicino alla cripta, come un uomo che torna a visitare la propria casa, stanza per stanza. Al mattino, chi conosceva la statua a memoria diceva di notare leggeri spostamenti. Un piede appena più avanti. La grande veste chiara che lo avvolgeva, increspata in pieghe mutevoli. Il volto inclinato in un’altra direzione. E qualche volta, una scia di polvere sottile, minuscoli calcinacci, come se la statua nel muoversi, si fosse scontrata contro i secoli. All’inizio, si taceva. Poi le voci si fecero più insistenti. C’era chi si spaventava, chi parlava di spirito irrequieto. E così si decise di trovare un compromesso. Si rimossero le mani della statua, con delicatezza. Non come punizione, ma come accordo: il beato sarebbe rimasto tra le sue mura amate, ma fermo, non trovando modo di appigliarsi per scendere e poi per risalire al suo posto. Pare che egli accettò, senza dolore. Perché sapeva che anche l’immobilità può custodire presenza. E per mitigare la sua nostalgia, fu concesso un dono ulteriore: nella nuova facciata della Cattedrale, eretta più tardi, fu dipinta la sua immagine, appena fuori dal portone, sulla sinistra per chi entra, affinché potesse vedere il mondo passare, il tempo scorrere, la vita continuare. Là dove si può ammirare ancora oggi. Così Bonifacio si fece presenza silenziosa, dentro e fuori. Oggi, nessuno più lo vede muoversi. Ma in certe sere, quando l’ultima messa svuota la Cattedrale e il chiostro sussurra, qualcuno giura di avvertire un profumo sottile - come d’incenso e neve. E se ci si ferma davanti a lui, in silenzio, si ha l’impressione che la sua testa si inclini appena, come a dire: “Sì, ogni tanto torno qui. E veglio. Veglio sulla Cattedrale”. Mauro Caniggia Nicolotti, 20 25

Il mistero del bambino di Villeneuve Il 17 aprile 1892, il periodico svizzero La Sentinelle riportava la seguente notizia: “Ieri, verso le tre del mattino, un impiegato della stazione di Losanna, che ha voluto restare anonimo, aveva accompagnato in un bar un grazioso bambino ( un joli petit gamin ) per offrirgli un bicchiere di vino e una brioche. Il piccolo indossava un cappotto di velluto grigio, tipico degli operai italiani. All’inizio non osava parlare: la sua timidezza e forse anche la difficoltà di esprimersi gli permisero appena di dire che veniva da Villeneuve. Stavamo per telegrafare alle autorità di quella località quando il bambino estrasse un biglietto ferroviario di terza classe, valido per una corsa da Martigny a Parigi, accompagnato da un indirizzo e da un estratto di nascita del Comune di Villeneuve, Valle d’Aosta. È quindi probabile che l’infortuné voyageur abbia attraversato il Gran San Bernardo per giungere fino alla capitale del Canton Vaud. Il petit italien si rifiutava di bere e mangiare; a ogni tentativo di porgli qualche domanda, rispondeva solo con una nuova effusione di lacrime. L’indirizzo che portava con sé lasciava facilmente supporre che il piccolo Victor, questo il suo nome, fosse stato oublié volontairement ”… Di lui non si conoscono altre notizie. Ma, al di là di tutto, come si fa ad offrire a un bambino un bicchiere di vino…? Altri tempi, mi si dirà...

Una fabbrica di munizioni ad Aosta? Un’eco dal passato Oggi, il mondo assiste a nuove tensioni internazionali, con una corsa agli armamenti che sembra ripetersi come un ciclo ineluttabile della storia. Guerre e conflitti alimentano il dibattito sugli investimenti nel settore bellico, sollevando interrogativi sulla nuova geopolitica, sulle strategie politiche e sulle implicazioni economiche. Ma simili discussioni non sono certo nuove, anzi, sono un refrain che l’umanità conosce bene. Uno dei tanti esempi, forse sconosciuto ai più o misconosciuto, è il caso della Valle d’Aosta. Sul finire del XIX secolo, Aosta veniva menzionata come possibile sede di un impianto per la produzione di munizioni da guerra. Nel giugno del 1890, diversi giornali riportavano la notizia di un progetto per costruire una fabbrica di munizioni nei dintorni di Aosta. La Sentinelle , giornale elvetico, nell’edizione dell’8 giugno, ne dava notizia prima ancora dei giornali valdostani; probabilmente riprendendo l’informazione dal periodico italiano Corriere Nazionale del giorno precedente. Il giornale spiegava che l’iniziativa sarebbe stata sostenuta da capitalisti italiani in società con case tedesche già attive in questo settore a Dresda, Francoforte e Strasburgo. Le Valdôtain , nell’edizione dell’11 giugno, aggiungeva dettagli sulla voce che circolava a Roma, auspicando: Nous nous souhaitons que cette nouvelle ait un fondement de vérité et que cette fabrique ne demeure pas toujours à l’état de pieux désir (“Ci auguriamo che questa notizia abbia un fondamento di verità e che questa fabbrica non resti sempre allo stato di pio desiderio”). Il tono è chiaro: vi era una certa speranza che l’iniziativa si concretizzasse, forse anche per i benefici economici che ne sarebbero derivati. Infine, sempre l’11 giugno, anche il giornale Feuille d’Aoste confermava tutte le indiscrezioni. Questa fabbrica, se fosse stata costruita, avrebbe potuto cambiare il destino industriale della Valle d’Aosta, proiettandola nel panorama della produzione bellica europea. Ma cosa ne fu di questo progetto? Le cronache successive non ne parlano più, segno che l’iniziativa sfumò prima ancora di prendere forma. Forse, mutata e adattata alle tecnologie di armi più sofisticate nel tempo, oggi quella fabbrica non sarebbe più un vanto, e quel “pio desiderio” auspicato quasi un secolo fa apparirebbe sotto una luce molto diversa. I nostri valori fortunatamente sono cambiati..., purtroppo le idee bellicose di taluni no.

Laetitia Nourissat, investigatrice valdostana Parigi, domenica 16 maggio 1937, fine pomeriggio. Metropolitana. Una donna elegante salì su un vagone vuoto di prima classe, appena tornata dalla visita a suo fratello. Il mezzo partì, e fra la Porte de Charenton e la Porte Dorée, in meno di due minuti di viaggio, la donna fu pugnalata al collo. Trasportata all’Hôpital Saint-Antoine, spirò poco dopo senza riuscire a dire nulla. La vittima era la vedova Toureaux, Yolande Laetitia Nourissat, originaria di Oyace, in Valle d’Aosta, nata l’11 settembre 1907, ma residente nella capitale francese. Suo marito Jules, sposato segretamente nel 1930, era morto nel 1935. Il motivo di questo efferato delitto rimase oscuro. Inizialmente, la polizia considerò l’ipotesi di un sadico o di un folle. (1) La vita della signora Toureaux fu attentamente esaminata, ma non fu possibile trovare una spiegazione chiara. La donna sembrava condurre una vita appartata e discreta nella Parigi fébrile de joies factices . (2) La polizia avviò un’ampia indagine, interrogando migliaia di persone, ascoltando 56 testimoni e ricevendo migliaia di lettere anonime, quasi tutte inutili per risolvere il caso intricato. La stampa, nel suo solito stile sensazionalista, avanzò ipotesi stravaganti che spesso venivano smentite poco dopo. Un giornale francese, pochi giorni dopo il crimine, sostenne che Laetitia Toureaux conduceva una vita doppia. Dotata di una sensualità e di un temperamento passionale, la donna si era dedicata alle indagini poliziesche. Tra il 1935 e il 1936, era stata assunta da un ex-agente della Sicurezza Nazionale per lavorare in un’agenzia investigativa, l’ Agence Rouff , entrando così in contatto con ispettori e funzionari di polizia. Secondo il giornale, il direttore dell’agenzia la fece assumere successivamente come segretaria in una fabbrica a Saint-Ouen-sur-Seine (comune a nord di Parigi), dove avrebbe potuto infiltrarsi per ragioni non del tutto chiare. Il giornale ipotizzò che l’indagine sul crimine della Porte Dorée avesse toccato interessi potenti e forze oscure in azione. (3) Tra le diverse testimonianze raccolte da quel periodico, una affermava che Laetitia era un’ottima investigatrice: dans ce métier délicat, elle rendait des points à des detectives-hommes , assicurava un ispettore della polizia giudiziaria. La stampa continuò a occuparsi del caso nei successivi anni, pubblicando varie informazioni, tra cui l’appartenenza di Laetitia alla popolare Ligue républicaine du Bien Public ; secondo L’Aurore del 24 agosto 1945, invece, la donna apparteneva all’organizzazione segreta Cagoule (4) e siccome était bavarde attirò a sé le ire di qualcuno: la Cagoule ne lui pardonna pas ses relations avec le 2e Bureau . (5) Un giornale valdostano, dopo venti giorni dal fatto, dichiarò: nous sommes encore sous la pénible impression de tout ce qui a été dit et écrit sur ce fait lamentable et qui est resté mystérieux et indéchiffrable . (6) Si scoprì che qualche giorno prima del delitto, Laetitia era sfuggita ad un tentativo di aggressione. Al capo stazione, proprio la sera in cui sarebbe morta, la donna aveva raccontato quel fatto. (7) Il giorno della sua morte, Laetitia cambiò radicalmente il suo aspetto, abbandonando i colori scuri e la veletta per indossare un vestito verde e un cappello bianco, con i capelli passati dal colore bruno naturale al biondo. Un giornale francese suggerì che questo cambiamento equivalesse a un travestimento completo. (8) La stampa avanzò due possibili cause dell’omicidio: la prima suggeriva che Laetitia potesse essere stata punita da criminali legati ai locali da ballo che frequentava e dove ogni tanto lavorava per aver parlato troppo, mentre la seconda ipotizzava che potesse essere stata vittima di un’organizzazione segreta con chiare tendenze politiche, poiché conosceva troppi segreti che avrebbe poi rivelato alla Sicurezza Nazionale francese. (9) Nel 1948, undici anni dopo i fatti, un uomo si dichiarò colpevole, ma si scoprì che era affetto da disturbi mentali. Venticinque anni dopo, nel 1962, un altro uomo si autoaccusò, ma l’indagine non fu aperta a causa della prescrizione del reato. Tale segnalazione, molto dettagliata e anonima, spiegava il crimine come passionale e spinto dalla gelosia. Fin dall’inizio, il giornale Paris-soir espose il caso Toureaux come un enigma che suscitava interesse e discussione. L’affare rimase intricato, enigmatico, con ogni nuova rivelazione che sembrava complicare ulteriormente il mistero. In più, il periodico si espresse in questi termini, che prendo a prestito poiché sembrano quasi profetici: Quoi qu’il en soit, l’affaire Toureaux est l’objet de toutes les conversations. Les plus grands écrivains, déjà, et parmi ceux qui semblaient pourtant les plus éloignés des faits divers, se sont penchés sur ce mystère que chaque clarté nouvelle, par un curieux paradoxe, semble obscurcir . (10) Un caso intricato, enigmatico, dunque. Qualcuno, ancora anni fa, definì Madame Toureaux una Mata Hari valdostana. (11) Immagine di copertina: Disegno giornale, La Presse , 4 aprile 1949, Illustration de Clauss . (1) Ce soir , 22 maggio 1937. (2) L’Echo de la Vallée d’Aoste , 4 giugno 1937. (3) L’enquête sur le crime de la porte Dorée ne fait véritablement que commencer. Elle touche à des intérêts puissants, à des forces obscures. et agissantes . Le Radical de Marseille , 22 maggio 1937. (4) Cagoule (cioè cappuccio) era il nome con cui veniva riconosciuta la Organisation secrète d’action révolutionnaire nationale , organizzazione armata di estrema destra con orientamento fascista e anticomunista, attiva in Francia negli anni Trenta. (5) Dal 1871 al 1940, il Deuxième Bureau francese si occupava di raccogliere informazioni militari nemiche. (6) L’Echo de la Vallée d’Aoste , 4 giugno 1937. (7) En tout cas, j’ai eu peur. Mais maintenant je prends mon pépin pour me défendre. Figurez-vous que j’ai été attaquée, l’autre soir, en sortant du métro. Si je n’avais pas pu me débarrasser de mon agresseur je vous aurais peut-être appelé au secours . Le Radical de Marseille , 22 maggio 1937. (8) Un tel changement, assurent les spécialistes équivaut à un déguisement complet . La Presse , 4 aprile 1949. (9) La prima poteva considerare la vittima comme une “donneuse” par des “durs” qui fréquentaient les bals musette où elle était employée, s’était vu appliquer sans pitié la loi du milieu. Pour avoir trop bavardé, elle avait été condamnée au silence eternel . La seconda, invece, veniva descritta così: la Valdôtaine avait été la victime d’une organisation secrète à tendances politiques marquées. Un tueur avait été désigné pour l’abattre; elle connaissait trop de secrets . Segreti che la donna avrebbe poi rivelato alla Sicurezza Nazionale francese. Le Radical de Marseille , 22 maggio 1937. (10) Edizione del 23 maggio 1937. (11) Così fu definita Laetitia Toureaux da Pierre Desgraupes alla radio francese. Le Peuple Valdôtain , 24 luglio 1981.

In gita da cent’anni Nel 1913 il Touring Club Italiano istituì un Comitato Nazionale di Turismo Scolastico , incaricato, come stabilito nel suo programma, “di sostenere e integrare le iniziative delle istituzioni esistenti, collaborando all’educazione di una gioventù ricca di ideali, sana, robusta, pronta a fare sacrifici, temprata contro tutte le forme di egoismo, aperta ai più nobili entusiasmi, desiderosa di conoscere tutta la nostra bella Patria, nella Natura e nell’Arte, nella leggenda e nella storia, nelle opere dell’ingegno umano e nelle vaste solitudini delle montagne: insomma, in tutto ciò che essa contiene di bello, di grande, di immortale.” Idee che il TCI concretizzò dal 1917 tramite la rivista La Sorgente . (1) Da allora iniziarono quelle che oggi chiamiamo gite scolastiche o visite di istruzione. La prima organizzata del Comitato si svolse a Saint-Nicolas il 29 aprile 1923. (2) In Valle d’Aosta seguirono altre attività nel corso dello stesso anno: “Come annunciato di recente, è stata istituita una Commissione di Turismo Scolastico ad Aosta, con lo scopo di organizzare passeggiate ed escursioni istruttive nella Valle d’Aosta: visite ai monumenti romani e medievali, agli stabilimenti industriali, fenomeni di geomorfologia, vegetazione alpina, punti panoramici, ecc. Ogni mese sarà dedicata una serata artistico-didattica con proiezioni fisse o animate”. Ecco il programma delle passeggiate ed escursioni proposto per il 1923: “ Gennaio : Saint-Nicolas, Avise Leverogne. Febbraio : Fabbrica di Saint-Marcel, Septumian, castello di Fénis, villaggio di Miserègne, Chambave. Marzo : Centrale idroelettrica di Introd, resti della strada romana a Champrotard, Châtel-Argent. Aprile : 1-8. Partecipazione al “Grande Convegno studentesco per la celebrazione del primo decennio del Comitato Nazionale di Turismo Scolastico” che si terrà a Milano. Fine del mese: Châtillon, castello d’Ussel, pont des chèvres, gole e castello di Monjovet. Maggio : Eaux-Froides, Galleria del Drinc, Epinel, Pont-d’Aël. Giugno : Mont de La Saxe (2.348 m) a Courmayeur. Luglio : Mont Zerbion (2.722 m) a Châtillon. Agosto : Visita al campo del Touring a By e ai laghi del vallone dell’Eau Blanche (Ollomont). N.B. - Le programme détaillé sera distribué fois par fois dans toutes les Ecoles d’Aoste ”. E così, le radici del turismo scolastico furono gettate, permettendo alle nuove generazioni di esplorare e scoprire ciò che li circonda in modo educativo e appassionante. Nel corso degli anni, queste modalità di visita hanno prosperato, arricchendo le scolaresche e creando ricordi duraturi di avventure condivise. Immagine di copertina: vista dallo Zerbion. (1) Augusta Pretoria , ottobre-novembre 1920, n. 9-10, p. 202. (2) L’iniziativa si sarebbe dovuta svolgere il 25 marzo, ma fu posticipata. Da Aosta a Saint-Pierre, i partecipanti si spostarono con i mezzi, poi salirono a piedi fino a Saint-Nicolas. Successivamente, scesero ad Avise e ripartirono da Leverogne per Aosta in vettura. Le Mont-Blanc , 27 aprile 1923.

I giorni scomparsi dalla storia valdostana Sotto silenzio è passato il 29 (o 28) febbraio, anniversario di una svolta storica: nel 1536, la Valle d’Aosta adottò il francese nell’amministrazione, abbandonando il latino. Un atto di avanguardia, tre anni prima che lo facesse la Francia stessa. Sotto silenzio passerà anche il 7 marzo. Quel giorno, nel 1536, con i territori sabaudi quasi tutti invasi dai francesi, la Valle d’Aosta si trovò sola. Ma non si piegò. Si organizzò come un vero e proprio Stato, sopravvivendo per un quarto di secolo alle grandi guerre europee. Istituì un organo di governo, il Conseil des Commis , che si occupava di ogni ambito della vita pubblica. Sono pilastri della nostra identità, eppure dimenticati. Il Conseil des Commis prima e il Consiglio Valle poi rappresentano le due massime espressioni della nostra autodeterminazione. Da sempre, la nostra autonomia si fonda sulla lingua e sull’autogoverno. Non sono simboli di divisione, ma di coesione. E oggi? Cosa resta di quella fierezza? La bandiera nero-rossa dovrebbe essere il segno di un’identità condivisa, non un pezzo di stoffa appeso a sbiadire. La politica dovrebbe farne un baluardo, non come simbolo di scontro, ma come collante. La politica deve essere unita nella trasmissione dei valori che ci hanno permesso, con fatica, di ottenere lo Statuto Speciale. E la scuola? Non può restare troppo asettica, o neutra, oppure, a volte, addirittura distaccata dalla civilisation valdôtaine . Perché senza radici, non c’è futuro.